エンターテインメント・ウェブマガジン

エンタメOVO(オーヴォ)

【Kカルチャーの視点】レジェンドたちの「朝鮮の旅」たどった写真家の藤本巧さん

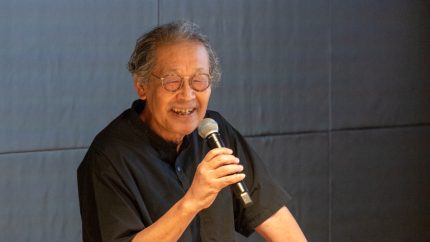

朝鮮の文化を近代日本に紹介した民藝運動家の柳宗悦や陶芸家の河井寛次郎。彼らが1930年代に見た朝鮮の風景に憧れ、1970年に韓国の農村を訪れたのが写真家の藤本巧さんだ。以来50年以上にわたり、韓国の人々と文化をフィルムに刻み続けてきた。

※本稿は、8月23日に駐大阪韓国文化院で行われた記念講演会とインタビューの内容をまとめたものです。

駐大阪韓国文化院で講演する藤本巧さん

▼二十歳で訪れた隣国

1949年島根県に生まれた藤本さんが初めて韓国を訪れたのは1970年。「人類の進歩と調和」を掲げた大阪万博の年だった。

「当時の万博にも行きました。今回も行くつもりです。マスコミでは『韓国は日本より30年、50年遅れている』と言う人がいました。でも、それは文明の話で、文化は違うという思いで被写体に向かっていました。あの頃の韓国は独裁政権で、マスコミは韓国の学生運動のことで騒いでいたので、もっとソウルの現実を捉えるべきだ、田舎を撮影することに何の意味があるのか、と評価が低かったのです。」

同年8月、二十歳の藤本さんは約1週間にわたる韓国の旅に出た。

「フィルムの持ち込みは制限されていて、35本を精いっぱい使おうと思っていました。伊丹空港から韓国へ。当時、韓国ではコレラがはやっていて、ビザも要り、保健所に行って予防接種を受けるなど、手続きが必要でした。」

▼韓国人の心の中に生きた日本人

韓国の山と民芸を愛し、韓国人の心の中に生きた日本人、ここ韓国の土となる――。藤本さんが初日に向かったのは、この言葉が刻まれた土盛りの墓。ソウル郊外の忘憂里(マンウリ)共同墓地にある浅川巧(1891-1931)のものだ。

「うちの父の実家が出雲大社の宮大工をしていました。父は浅川伯教・巧兄弟を知っていて、弟の巧さんが営林署にいて木工が好きであったことから、巧という名前と生き方に興味を持ち、そのようになってほしいという思いで私の名前はつけられました。」

山梨県出身の浅川伯教(1884-1964)は、朝鮮で教師を務めるかたわら陶芸に魅せられ、やがて古陶磁の研究者として民藝の価値を広めた。弟の巧は林業技師であったため朝鮮の荒廃した山々の緑化に尽力しつつ、兄とともに朝鮮の民芸品を日本に紹介。現地の言葉と衣服を身につけ、民族を超えた「共生」を体現したが、40歳で早逝した。

駐大阪韓国文化院・公益財団法人日本民藝館主催「『今に続く柳宗悦の心と眼』―1937年の『全羅紀行』をめぐって」に展示された藤本巧さんの写真スライドショー