エンターテインメント・ウェブマガジン

エンタメOVO(オーヴォ)

小野リサがハワイアンも取り込んだ傑作アルバム『BOSSA HULA NOVA』にボサノヴァの真髄を見る

8月5日、小野リサによるボサノヴァ誕生65周年記念アイテムとして、1995年4月21日に発表された7thアルバム『Minha Saudade』のアナログ盤が発売されたばかりだが、8月9日は一気に3作品がリリースされた。全編で小野リサをフィーチャリングしたノンストップミックスCD『ISLAND CAFE feat. Lisa Ono III』。そして、『BOSSA CARIOCA』(1998年) と『BOSSA HULA NOVA』(2001年) という2作品のアナログ盤である。そんなわけで今週は小野リサのアルバムから1作品をピックアップ。夏真っ盛りの8月。クールなボサノヴァを聴いて、気持ちの上だけでも、気温を下げてみてはいかがだろう。

ボサノヴァってどんな音楽?

小野リサがこれまで発表してきたアルバムはベストやリミックスを含めると40作品を超える。オリジナル作品だけでも30作以上もある。彼女に詳しくない筆者がその中から1枚を選ぶのはかなり至難の業である。こういう時は、当コラムの得意技である“デビュー作にはそのアーティストの全てがある”理論に則って1st『CATUPIRY』をチョイスするのが妥当だろうと考えてみた…ものの、いつもそれでは安直すぎると思い直し、彼女のアルバムの売上やチャートリアクションを調べてみた。それが以下の通り。売上のトップは『DREAM』(1999年)。次に『Nanã』(1990年)、『pretty world』(2000年)、『menina』(1991年)、『BOSSA HULA NOVA』(2001年)と続く。チャートインの最上位は左から順に、15位、10位、10位、12位、8位ということだった。売上枚数までは調べがつかなかったが、この結果から考えるに、セールスが突出した作品があったわけでもなさそうだ。かなり乱暴に言えば、これらの作品はどれも小野リサの代表作と言える。

そんなわけで、この度、ボサノヴァ誕生65周年記念として彼女の作品がアナログ化されたり、ノンストップミックスCDが制作されたりしたことが今回の当コラムを書くきっかけでもあることだし、その記念作品の中にも名前のある『BOSSA HULA NOVA』をチョイスするのが適切だろうと判断した。ただ、適当に選んだわけではないけれど、作品内容を吟味して決めたわけでもないので、正直言えば、当初は“これで良かったんかな?”という微妙な迷いがなかったわけでもない。しかも、本作はタイトルからも分かるように“ボサノヴァ・ミーツ・ハワイアン”である。変化球と言えば変化球かもしれない。本作を聴きながらも“プレーンなボサノヴァのほうが良かったのでは?”と思ったほどだ。しかし、ボサノヴァとはどういう音楽であるのかを知るに連れ、日本におけるボサノヴァの第一人者である小野リサの代表作として本作『BOSSA HULA NOVA』を選んだのはあながち間違いではないことが分かった。いや、間違いじゃないどころか、これが大正解だったようにも思う。

それを以下で証明していくのが本テキストであるが、作品解説の前に、ボサノヴァとはどういう音楽であるのかということを説明しておいたほうが良かろう。Wikipediaにもその説明はあるけれど、ここはミュージシャンの東野龍一郎さんが主宰するHP『これがボサノヴァ』を参考にさせていただいた。ディスクガイドや演奏法に至るまで、ボサノヴァについて仔細に紹介した優れたサイトである。語り口も辞書的なWikipediaに比べると随分と柔らかで、まさにボサノヴァ的である。そこでボサノヴァはこう紹介されているので、少し長いが引用させてもらう。

【最初にボサノヴァを聴いた時に誰もが抱く疑問はきっと「これはいったいどこの国の音楽なんだろう?」ではないでしょうか。サウンドはジャズに似てるけど少しリズムが違うし、言葉も英語ではなくあまり聴いたことのない響きで、ちょっと見当がつかないと思いますが答えはブラジルなんです。サッカー王国でありサンバの国であるホットな印象のブラジルから予想ができない人も多いと思いますがこれは間違いはありません。リズムはサンバから派生したものですし歌われている言語はブラジルの公用語であるポルトガル語です。ちなみにボサノヴァのボサとは「隆起」「素質」「傾向」「魅力」ノヴァは「新しい」という意味で、英語の「ニューウェイヴ」仏語の「ヌーヴェルヴァーグ」と少し感覚が似ています。ブラジルではボサノヴァの最盛期、冷蔵庫や洗濯機にまでボサノヴァという名前がつけられたそうです】

【ナイロン弦アコースティックギターをバチーダと呼ばれる独特の弾き方で奏で、チェット・ベイカーのようにささやくように歌う。これが抜群にクールで新しく若者達にうけまくりました。ギターが爆発的に売れ学校では新しいコードの押さえ方の話題で持ちきりになったそうです。そして奏法とともに重要なのはモダンな響きを持ち転調を多用した楽曲の新しさでした。デリケートなサウンドに合わせてドラムも静かなリムショット奏法が開発されました。歌詞に関してもそれ以前には考えられないほど自由で若々しくなり哲学的な表現も取り入れられるようになりました】

“ニューウェイヴ”や“ヌーヴェルヴァーグ”と感覚が似ている。楽曲の新しさ。自由で若々しく哲学的な表現。これらのキーワードが重要だろう。ボサノヴァは音楽ジャンルのひとつというだけでなく、ムーブメントであり、思想でもあるのだ。

ハワイアンにボサノヴァをブレンド

『BOSSA HULA NOVA』は彼女の公式サイトでは〈ハワイの国民的歌手テレサ・ブライトさんをゲストに迎え、ウクレレ奏者山内雄喜さんのサポートでハワイアンをボサノヴァにブレンドして作りました〉と紹介されている。収録曲の大半はカバー。そもそもカバーという手法自体がとてもボサノヴァ的ではある。ボサノヴァのことを、“リズミカルなアコギと囁くような歌唱でポップスやロックをカバーした、よくカフェでかかっている音楽”と大掴みに理解している方も多い気がするが、それもあながち間違いではないというか、既存の音楽を独自の手法で演奏することもまたボサノヴァの本懐(?)なのである。

その意味では、〈グレンミラーの「ムーンライトセレナーデ」他、アメリカの古き良き時代の曲を選曲〉したという『DREAM』も小野リサを代表するアルバムと言えるが(つまり、こちらを当コラムでチョイスする手もあったわけだが)、『BOSSA HULA NOVA』の場合、伝統的なハワイ民族音楽をブラジルで生まれたボサノヴァでカバーしていることが興味深いと思う(〈〉は小野リサ オフィシャルサイトからの引用)。ハワイアンで使用されるウクレレは[ポルトガルからの移民が持ち込んだブラギーニャ(braguinha)と呼ばれる楽器を起源とし、ハワイで独自に改良を重ねられて現在の形になったと]言われている。さらに調べていくと、その“ブラギーニャ”は、同じくポルトガルからの移民がブラジル持ち込んだことで、[カヴァキーニョ(ブラジルポルトガル語:Cavaquinho)はサンバやショーロ等に使われるブラジルの弦楽器]へと発展した。つまり、『BOSSA HULA NOVA』はポルトガルにルーツを持つ楽器によって生まれた音楽同士の邂逅なのである。大袈裟でなく、音楽史的に見ても相当に意義深いことをやっているのだ。

バラエティー豊かな収録曲中でも、原曲が最も古いのはM13「ALOHA‘OE」で、続いてM10「KAIMANA HILA」、そして、おそらくM2「NANI WAI‘ALE‘ALE」が作られたのがM10の前後だと思われる。M13は1870年代後半に作られたと言われており(諸説ある)、M10は1916年頃の制作らしい。M2の制作時期は調べがつかなかったのだけれど、この作曲者はDan Pokipala, Sr.らしいのだが、その息子らしいDan Pokipalaのジャズバンドが大正15年(1926年)に来日していたようで、そう考えるとM10より早かったとの考察もできる(この辺りは確証がまるでないので、大体その時期と思ってもらっても宜しいかと思います)。いずれも日本でも有名なハワイアンミュージックであり、作られた時期からすると、ハワイ民謡と呼んでいいものかもしれない。現地のみならず、世界各国の多くのミュージシャンにもカバーされてきたと思しき両曲を、本作では何ともらしく仕上げている。

M2はイントロのパーカッションから、いきなりラテンフレイバー。ブラス、エレピの他、ハワイアンに敬意を表してか、スティールパンも入れるなど、音数は多い。しかしながら、雑多な感じはなく、瀟洒にしか聴こえないのは流石と言える。M10は、フラダンスで使用されている動画をいくつか見た限り、元は軽快なテンポで演奏されることが多いようだが、小野リサはドラムの手数が少ないからか、ゆったりと聴こえる。ピアノ、ベースをあしらったジャジーなサウンドで、終始流れるトランペットがアーバンな雰囲気を醸し出している。Teresa Brightのアルバム『Tropic Rhapsody』(2008年)にも収められている同曲に近いテンポ感だ。M13はそのTeresa Brightがゲスト参加。「ALOHA‘OE」の印象的なメロディーはそのままに、跳ねたリズムとピアノ、ギターの演奏法、フルートの音色、どれを取ってもまさにボサノヴァというアレンジを施している。歌の旋律の流れるような感じは、ボサノヴァとの相性もいいのだろう。妙な違和感はまったくと言っていいほどない。

クラシカルなナンバーをアップデイト

そうしたハワイ民謡のみならず、伝統的なハワイアンに影響を受けて生み出された楽曲を取り上げているのも、『BOSSA HULA NOVA』のポイントだろう。M1「SWING TIME IN HONOLULU」、M3「BLUE HAWAII」、M8「BEYOND THE REEF」がそれに当たる。M1はMDuke Ellington作曲の文字通りのスウィングジャズ。M3、M8はBing CrosbyやElvis Presleyが歌って全米で大ヒットしたナンバーである。M8は「珊瑚礁の彼方に」という邦題を聞けばピンと来る方がいるかもしれない。石原裕次郎もカバーしている。これらのアレンジもまた見事だ。M1はそのスウイング感はもちろんのこと、原曲では楽曲の中心を成していると言ってもいい管楽器の印象もしっかりと維持しつつ、21世紀のサウンドにアップデイトしている。お洒落だが、原曲にある熱もちゃんと受け継いでいる。そんなイメージもある。

個人的には、「BLUE HAWAII」というとやはりElvis Presley版の、ある種まったりとした印象があるのだが、M3はイントロからしてそれがまるでない。スティールギターを前面に出していないからだろう(おそらくほとんど使っていない)。テンポも若干上げているようだ。Presley版があまりにも有名なため、むしろそこから遠ざけたと思うのが、実際のところはどうだったのだろうか。一方、M8は、スティールギターなどは使わずに、如何にもボサノヴァ的と言える涼しげなサウンドながらも、テンポは原曲に近い。楽器のアンサンブルと歌唱法を変化させると、こんなにも楽曲の印象が変わるという好例かもしれない。その意味では、カバーらしいカバーと言えるだろうか。

M1、M3、M8は、前述したハワイ民謡よりは新しめとは言え、それぞれの初出はM1が(おそらく)1938年、M3が1937年、M8が1948年である。「BLUE HAWAII」のPresley版にしてもヒットしたのは1961年。いずれもクラシカルなナンバーと言っても呼んで差支えはなかろう。『BOSSA HULA NOVA』の良さは、そうしたハワイ民謡やクラシカルなハワイアンだけでなく、本作リリース時に比較的近い時期に制作されたナンバー(と、そうと思しきナンバー)と、小野リサのオリジナル楽曲を収めていることだろう。これによってハワイアンの歴史が紹介できると同時に、ボサノヴァの意味がはっきりとメッセージされていると思う。

M6「HAWAIIAN VAMP」のオリジナルはM13にゲスト参加しているTeresa Brightのアルバム『Self Portrait』(1990年)に収録されている(George de Fretes And His Royal Hawaiian Minstrelにも同名のインスト曲があるが、作曲者も異なるので同名異曲だろう)。原曲はソウルっぽいというか、それこそコンテンポラリーR&Bにも通じるものがあるように思うが、M6では可愛らしい感じに仕上げている印象。これもまたカバーの面白さを感じるところではある。M9「POLIAHU」とM12「SWAY IT,HULA GIRL」とはともに原曲を探すことができなかったのだが、どうやら前者はフラダンスの大家と言われる方が作ったナンバーで、後者はハワイアン音楽のプロデューサーとして知られるKenneth Makuakaneが制作に関わったものらしい(M12はハワイの“ソウルディーヴァ”と言われたLoyal Garnerが最初に歌ったものかもしれない)。どちらも完全オリジナルを聴くことが叶わなかったので何とも言えないところではあるけれど、M9はドラマティックに、M12はフレンチポップスのように仕上がっているので、そこにボサノヴァの本質である、新たな音楽的解釈があるのは確実だろう。M4「MANOA」も原曲を探せなかったのだが、作曲者が、かつてブラジルにあったレコード会社の創始者のようで、本作以前にハワイアンをボサノヴァしたナンバーのカバーなのかもしれない(調べがつかなくてすみません。どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてください)。

ハワイアン史の中でも多岐に渡るナンバーをカバーしたことに加えて、M5「MAUNA LOA」、M7「E ASSIM」、M11「FLOR DE YEMANJA」というオリジナル楽曲を創作している──しかも、この3曲にはしっかりとハワイアンの要素が導入されているというのも、冷静に考えると、ちょっと空恐ろしいほどだ。ハワイ音楽のアーカイブは膨大で、このアルバム制作時も、M6で分かる通り、それは途切れることなく続いていた。片手間で聴き齧った程度ではコピーすることすら難しいだろう。ボサノヴァの意味や意義と同時に、小野リサというアーティストの深淵なる才能をも感じた『BOSSA HULA NOVA』である。

アルバム『BOSSA HULA NOVA』

2001年発表作品

<収録曲>

1.SWING TIME IN HONOLULU

2.NANI WAI‘ALE‘ALE

3.BLUE HAWAII

4.MANOA

5.MAUNA LOA

6.HAWAIIAN VAMP

7.E ASSIM

8.BEYOND THE REEF

9.POLIAHU

10.KAIMANA HILA

11.FLOR DE YEMANJA

12.SWAY IT,HULA GIRL

13.ALOHA‘OE

関連ニュースRELATED NEWS

音楽ニュースMUSIC NEWS

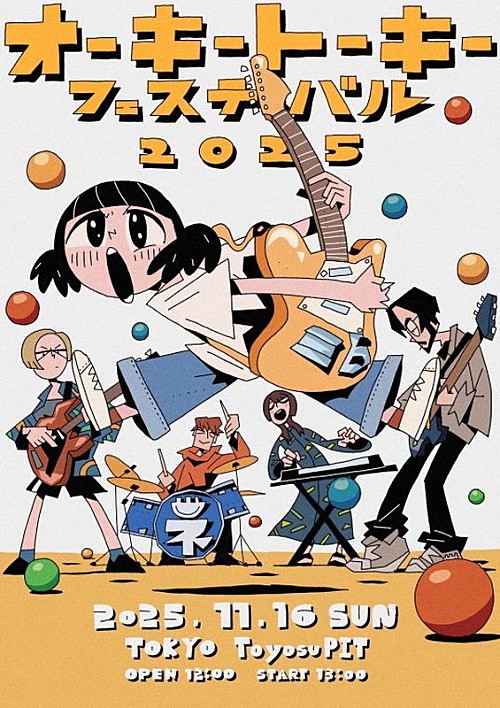

ネクライトーキー初の主催フェス【オーキートーキーフェスティバル2025】開催

J-POP2025年7月6日

ネクライトーキーが、初の主催フェス【オーキートーキーフェスティバル2025】を、2025年11月16日に東京・豊洲PITで開催する。 「オーキートーキー」は、ネクライトーキーが結成当初から続けてきた対バン企画のタイトルで、今回メジャーデ … 続きを読む

PEDRO、アニメ『渡くんの××が崩壊寸前』EDテーマ「愛愛愛愛愛」を配信リリース

J-POP2025年7月6日

PEDROが、2025年7月9日に新曲「愛愛愛愛愛」を配信リリースする。 新曲「愛愛愛愛愛」は、TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』のエンディングテーマとして、PEDROのフロントマンを務めるアユニ・Dが書き下ろし、友成空がアレンジを担 … 続きを読む

OWVが目指す“新時代”へ、ニューシングル『BLACK CROWN』10月リリース

J-POP2025年7月6日

OWVが、2025年10月1日にニューシングル『BLACK CROWN』をリリースする。 9月30日にメジャーデビュー5周年を迎えるOWV。新曲「BLACK CROWN」は、結成5周年を迎えても現状に甘えることなく、OWVが目指す“新時 … 続きを読む

【BMSG FES’25】HANA出演決定、キービジュアルも公開

J-POP2025年7月6日

BMSG所属アーティストによる大規模フェス【BMSG FES’25】へ、HANAの出演が決定した。 HANAは同フェスへ「Special Shot LIVE」として出演。7月12日からは、チケットのHANAオフィシャルファンクラブ会員先 … 続きを読む

<レポート>ENHYPEN、日本デビュー4周年&初スタジアムのWセレブレーション「ENGENEの記憶に一生残る思い出を」

J-POP2025年7月6日

ENHYPENのグループ初の日本スタジアム公演【ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-】がスタート、2日目にあたる7月6日が日本デビュー4周年という記念すべ … 続きを読む